La voix off a-t-elle besoin de formats audio particuliers ? Quelle serait le plus indiqué pour mon enregistrement ? Quel type de fichier est le plus professionnel pour mes clients, spécialement s’il s’agit d’un studio ? Pour ne pas se perdre dans la jungle numérique, l’ingénieur du son Baudoin Ferrand chez PrimeVoices nous éclaire dans ce domaine technique que le comédien voix off ne peut pas ignorer.

Dans le monde de l’audio numérique, il existe une multitude de formats: BWF, Wave, Aiff, MP3, Ogg Vorbis, Flac, Alac, Wma, etc. Certains de ces formats sont dits « avec perte », d’autres « sans perte ». Et de nombreuses idées reçues sont régulièrement véhiculées. Pour un comédien voix off en home-studio il est important de posséder quelques notions concernant ces formats car on ne choisit pas au hasard le Wave ou le MP3 lors de l’export final. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de parler de la base même d’un audio numérique, de sa structure fondamentale : le PCM.

Le PCM, base de l’audio numérique

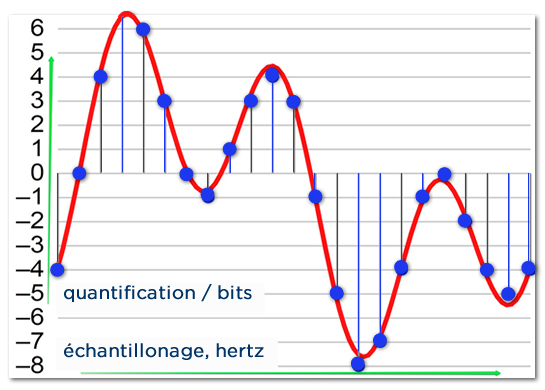

PCM (Pulse Code Modulation), ou modulation par impulsion codée, est une méthode de transposition numérique d’un signal analogique. Attention, elle n’est pas la seule technique de transposition existante, mais elle est la plus répandue. La méthode utilise la technique dite d’échantillonnage et de quantification qui prélève à intervalle régulier l’amplitude, ou hauteur, du signal. L’échantillonnage est une découpe en petits espaces de temps et s’exprime en hertz ; et la hauteur, la quantification, est en bit. Le CD par exemple est codé en 44.1 KHz/16 bits, c’est à dire que l’amplitude sonore est analysée et codée 44100 fois par seconde. La plupart des logiciels de MAO sont capables de travailler en 192KHz/24bits (voire 32bits en interne).

Plus l’échantillonnage et la quantification sont grands, plus le respect du signal d’origine est important. Attention cependant, le fichier est également de plus en plus lourd car il contient plus d’informations. Par exemple, un fichier stéréo d’une minute en 192/24 pèse environ 70Mo.

En rouge, le signal audio analogique; en bleu, la transposition numérique par point.

Le PCM est très utilisé dans le monde audio numérique. Il se retrouve notamment dans les télécommunications (VoIP), dans les CD audio, dans les disque Blu-ray et donc dans les formats audio tels que le Wave, Aiff ou MP3.

Les formats de fichiers dit « sans perte »

Les Wave, Aiff et BWF sont ce qu’on appelle des « conteneurs ». C’est à dire qu’ils contiennent des codages audio, sans en modifier l’intégrité. Il ne font que « mettre en fichier » les mêmes données, c’est simplement la manière de le faire et les informations complémentaires qu’ils contiennent qui les différencient. Ils sont par conséquent les plus utilisés dans le monde de l’audio professionnel ou chez les audiophiles. En home-studio, il est également très recommandé d’exporter ses fichiers dans l’un de ces formats car ils assurent aux clients ou aux studios une certaine qualité audio, facilitant notamment le travail de post-production.

Une autre catégorie de format « sans perte » existe, même si elle est un peu en marge. Il s’agit des formats que j’appellerais « d’archive ». Il s’agit notamment des formats FLAC et Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Contrairement à une croyance populaire, ils ne dégradent pas l’audio, même si effectivement le fichier est plus léger. De fait, ils agissent comme une archive ZIP, c’est à dire qu’ils compressent de manière non destructive les données (par regroupement de code notamment). Cette opération est totalement réversible, mais une étape de conversion est nécessaire pour la lecture du fichier, car il ne s’agit plus d’un flux audio. Le taux de compression permet une réduction du poids de l’ordre de 30 à 70 % selon le signal d’origine. Attention à ne pas confondre cette compression et la compression « avec perte » que nous allons voir ci-dessous.

Les formats de fichier « avec perte »

En parallèle des fichiers audios « sans perte », existent tout une série de formats audios compressés « avec perte ». Leur principal intérêt ? Réduire fortement le poids du fichier. Nés avec l’apparition des baladeurs numériques, ils avaient toute leur place car ces baladeurs avaient une quantité de mémoire limitée. Bien que les espaces de stockage dans les lecteurs portables aient très fortement augmenté, les formats compressés restent les plus utilisés. Le plus emblématique de tous est le MPEG-1/2 Audio Layer 3, ou MP3.

Afin de réduire le poids du fichier, il est nécessaire de supprimer de l’information. Les algorithmes de compression sont conçus de manière à rendre la perte d’information la plus inaudible possible. C’est à dire qu’il y a tout d’abord destruction des fréquences qui sont les moins perceptibles par l’oreille humaine (extrême grave ou extrême aiguë, masquage fréquentiel ou temporel etc.). Plus le taux de compression est élevé, plus il est audible. On considère qu’il faut un « débit binaire » (bitrate en anglais) d’au moins 192kbit/s pour que le son soit acceptable, et qu’à 320kbit/s il faut une oreille exercée et du matériel de qualité pour entendre la différence.

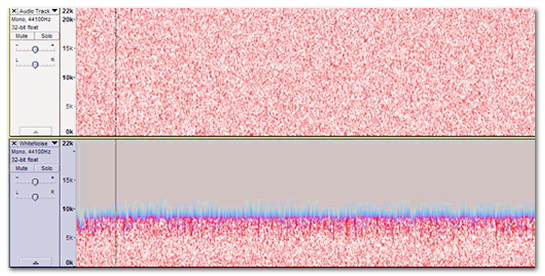

En haut, bruit blanc (ensemble des fréquences, de même amplitude) Wave 44,1/16, en bas un MP3 32bit/s.

Le schéma ci-dessus est une visualisation spectrale (avec le logiciel Audacity) d’un même fichier. Le spectre du dessous est une version très compressée du fichier du dessus. Voyez la très grande dégradation des fréquences hautes, tronquées au-dessus de 10kHz.

Ceci permet une réduction de poids de l’ordre de 75 à 90 %. La perte d’information est donc très importante. Si dans un environnement domestique cette compression est acceptable, elle l’est beaucoup moins dans le monde professionnel. En effet, prenons l’exemple d’un studio. Celui-ci reçoit un fichier enregistré dans un home studio. Dans l’immense majorité des cas il est nécessaire de le traiter afin de le mettre en cohérence avec le projet. Ce travail est difficile avec un fichier MP3 car les traitements appliqués révèlent très vite la dégradation du signal, dévoilant les fréquences où les pertes sont les plus perceptibles, notamment l’aiguë. Et il est impossible de reconstruire ce qui a été détruit. Les marges de manœuvre sont donc extrêmement faibles.

Finalement, le choix de tel ou tel format est assez simple. Dès qu’il s’ agit d’un export destiné à un usage professionnel, les formats sans perte sont les seuls à prendre en compte ; peu importe lesquels d’ailleurs puisqu’ils sont fondamentalement tous semblables et lisibles quelque soit le logiciel de lecture. Les formats de compression avec perte ne sont à utiliser que dans le cas où il s’agit de démos ou d’échantillons.

Et vous, à quelles fréquences d’échantillonnage travaillez vous, et pourquoi ? Êtes-vous d’accord avec les propos tenus dans cet article ou préférez vous travailler avec des fichiers compressés parce qu’ils sont plus pratiques à manipuler et que la différence n’est parfois pas frappante ?